<<Entrevistamos a la autora zaragozana Ana Alcolea, tras la publicación de su nueva novela «El Chico que me regaló el Mar». ANA ALCOLEA ha sido profesora de Lengua y Literatura durante más de 25 años. Vive entre España, Italia y Noruega. En 2001 publicó su primera novela, El medallón perdido. Varios de sus libros han formado parte de prestigiosas listas como las de la Fundación Cuatrogatos de Miami, Estados Unidos (entre ellas, El viaje de las estrellas doradas, editorial Norma, Colombia, o El secreto del colibrí dorado, Editorial Anaya), OEPLI en España, o la White Ravens de la Jugendbibliotheck de Munich en Alemania). Su novela La noche más oscura obtuvo, entre otros, el Premio Anaya 2011. Como reconocimientos a su carrera literaria, ha obtenido varios premios, entre ellos, el Premio Cervantes Chico 2016, el Premio Artes y Letras de Heraldo de Aragón en 2015, el Premio de la Fundación José Antonio Labordeta en 2022, el Diploma de Honor de la Asociación los Sitios de Zaragoza en 2016, es Alumna Distinguida de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza en 2019, Premio Búho 2020, y es Premio de las Letras Aragonesas 2019. En 2023, su novela Las chicas de la 305 ha sido merecedora de uno de los premios de la Fundación Cuatrogatos de Miami. Ha publicado 40 libros, la mayoría dentro del ámbito infantil y juvenil, aunque también escribe para un público adulto. Sus novelas Bajo el león de San Marcos, Postales coloreadas, El brindis de Margarita o Todas las que fui (finalista del Premio Ciudad de Barbastro de Novela en 2020) han tenido una buena acogida tanto por parte de los lectores como por parte de la crítica. También ha escrito numerosos relatos, publicados en diferentes revistas y antologías. Recientemente, varias de sus novelas juveniles han sido traducidas al árabe.>>

¿Quién es Ana Alcolea para quien no conozca tu proyecto?

Ana: Pues soy Ana Alcolea, soy escritora, he sido profesora secundaria durante 26 años. Llevo 40 libros publicados, la mayoría novelas, la mayoría dirigidas en teoría a un público juvenil, aunque yo creo que los libros no tienen edad, y creo firmemente en el poder extraordinario de la palabra para hacernos más libres. Cuanto más leemos, más pensamos, más reflexionamos, más jugamos con las palabras, y las palabras son aquello que alimenta el pensamiento, por eso creo firmemente en ese poder.

Comenzaste publicando “El Medallón Perdido”, ¿qué recuerdos guardas de tus inicios?

Ana: Bueno, me encanta cuando me decís esto, que lo habéis leído cuando erais jovencitos en el instituto o en el colegio. Bueno, yo empecé a escribir por una tragedia familiar. Un primo mío que yo quería mucho murió en un accidente de avioneta en África. Así que, fue entonces cuando sentí el deseo y la necesidad, las dos cosas, de escribir algo que tuviera que ver con él, y escribí El medallón perdido, porque como quería ese poder de las palabras, yo necesitaba poner en palabras mis emociones, y también mantenerlo vivo a él de alguna manera, a través de las propias palabras. Escribí ese libro un poco para mí y para mi familia, pero yo creo que todos cuando escribimos el primer libro nos da un ataque de vanidad, y creemos que hemos escrito el mejor libro del mundo, y por eso lo mandé a una editorial, y una no lo quiso, y la segunda sí que lo quiso, que fue Editorial Anaya, y bueno, pues es un libro que sigue muy, muy vivo. Sin embargo, recuerdo el momento en el que abrí el paquete, que me lo mandaron en Santander, que estaba donde yo hay unos cursos, y recuerdo que me lo mandaron allí, y abrí la caja, y le vi la cara al bebé, el libro, y fue muy emocionante, y con ese libro me han pasado cosas, me siguen pasando cosas muy, muy hermosas, la verdad.

Creo que era la portada blanca, con algo como de piel de tigre…

Ana: Exacto, sí, es una portada blanca, y como lo que están buscando es un medallón, que se está hecho con la piel de leopardo, pues hay dos varones que están buscando algo en una especie de colina que tiene la forma de una piel de leopardo, efectivamente. Entonces es una portada muy bonita de Manuel Estrada, que años después fue el premio nacional de diseño, de los grandes, grandes diseñadores de este país, y bueno, me parece bellísima esa cubierta, la verdad.

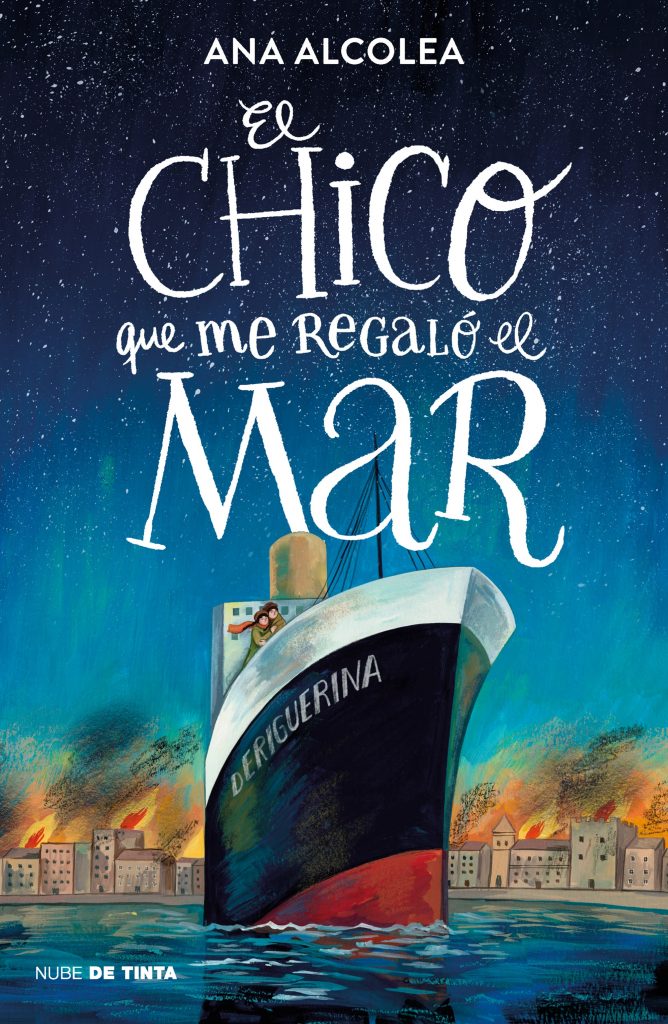

Ahora has publicado “El chico que me regaló el Mar”, ¿desde cuándo llevas escribiendo esta novela?

Ana: Bueno, pues me costó muy poquito, muy poco, me costó un mes y medio, dos meses escribirla. Bueno, me llamó Sara Palo, de la editorial Random House, que quería un libro mío para el sello Nube de Tinta, y ella me sugirió que tuviera que ver con la guerra civil. Yo ese tema no lo había tocado, además que muy de pasada, en otra novela, y entonces me puse a pensar, a ver, ¿qué de la guerra civil? ¿Una historia familiar? No. No quería meterle una historia familiar. Y había un tema que siempre me había parecido muy interesante, y yo creo que se ha escrito poco, pues el de los niños que fueron evacuados a Rusia en 1937. Así que decidí escribir sobre eso y meterme en la piel de ellos que se tienen que marchar por fuerza, porque se va su vida y que dejan todo, casa, país, familia, idioma, dejan todo para poder salvar la vida. Es el tema del exilio que lamentablemente tenemos tan cercano a todos y hoy en día es un tema de demasiada actualidad. Hay muchas personas en el mundo que deben dejar sus casas, su país, todo para poder salvar la vida o encontrar una vida mejor. Entonces, ha sido muy duro meterme en la piel de estos personajes. Ha sido un libro duro de escribir, pero el resultado me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho.

Me comentas que en la editorial que tienes que escribir sobre la guerra civil, ¿piensas que se le está desconociendo esa etapa en la actualidad? ¿O crees que hay mucho por sacar todavía de esa época?

Ana: A ver, yo no me lo planteé como nada de esto. Decían que querían algunos libros que tengan cierto contenido histórico. Entonces, les pareció que yo podía escribir sobre ese tema. Pero pienso, que es un tema que nos sigue tocando a todos, han pasado muchos años, por supuesto que se acabó la guerra, pero sigue habiendo temas tabúes por ahí y sigue habiendo descendientes que recuerdan de una manera o de otra lo que pasó. A ver, todos somos hijos de nuestro pasado, nietos de nuestro pasado. Mi abuela me contaba muchas cosas, mi padre y mi madre me contaban muchas cosas. Y yo creo que está muy bien que los jóvenes sepan muchas cosas que desconocen, porque los programas educativos se les olvidan, muchos temas importantes. Yo me quedo muy asombrada cuando voy a colegios e institutos en un cuarto de la ESO, por ejemplo, tengo libros sobre la Segunda Guerra Mundial, y muchos chavales me preguntan, ¿y quién ganó la Segunda Guerra Mundial y qué era un campo de concentración? Pero cuando me preguntan estas cosas, me quedo tan sorprendida que casi no sé ni cómo reaccionar. Dicen: “bueno, es que no lo hemos dado todavía”. Por lo que, a veces, me entran ganas de decirles: ¿y en casa tampoco lo habéis dado? En casa no se habla, en muchas casas no se habla. En muchas sí, pero hay muchas en las que no. En las que no se habla de nada y no se ve cine juntos, no se ven películas juntos, y los chavales no saben, no tienen ni idea de lo que pasó.

Y claro, si no conocemos nuestra historia, nuestra historia es muy grande: la de España, la de Europa, la del mundo, estamos abocados a repetir y no hay más que ver cómo está el mundo caminando ahora. Así que, bueno, me pareció muy bien escribir sobre la guerra civil, sobre un tema. La guerra civil ellos la dejan, se van en los barcos, pues en la Unión Soviética, que se suponía que era el paraíso, que tampoco lo es, además estalla seguida la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, claro, muchos de los chavales españoles que marcharon tuvieron que luchar, se les listaron en el ejército ruso, en el ejército rojo. Y bueno, pues pasaron luego la Segunda Guerra Mundial en San Petersburgo, en Leningrado, en las montañas de los Urales. Dejaron una guerra y se metieron en otra, los metieron en otra. Y solos, además, sin la capa protectora de los padres. Pero claro, yo creo que los jóvenes tienen que meterse en esas historias para entender, para meterse dentro de la piel de personajes que no están tan lejanos, no son tan lejanos y que hoy en día hay mucha gente que está pensando eso. Que está metido en una guerra y tiene que marcharse, o no tiene la suerte de marcharse, y se tienen que quedar y luchar, o morir, o ser bombardeados, en fin.

Además, en esta historia, has querido dar visibilidad a los que se marcharon en la Guerra Civil, a Rusia, pero ahora en la actualidad hay gente de Rusia y de Ucrania que se están marchando de allí, casi por este mismo motivo…

Ana: Sí, claro, muchos murieron allí, o sea, algunos, no muchos, pero algunos murieron en la propia guerra. Y luego, cuando volvieron, porque no todos volvieron, Stalin no quería que volvieran porque se habían pagado estudios, etcétera, etcétera. La mayoría eran universitarios y demás, y Stalin no quería que vinieran. Y en esos primeros viajes vinieron niños de Rusia, que ya no eran niños, habían pasado 20 años, y que hasta 1957 no pudieron regresar. Y los que regresaron, porque hasta que no murió Stalin, no se los dejó, pero vinieron también repatriados, en esos barcos repatriados que muchos eran prisioneros, que habían sido soldados de la División Azul y que habían sido hechos prisioneros, los dejó volver después, también miembros del Partido Comunista que querían volver, familiares suyos que querían volver. Entonces, efectivamente, eran un grupo muy variado. Algunos del Partido Comunista del Exilio y también desde la Unión Soviética querían que ejercieran espías. Eran los años en los que España ya había entrado en las relaciones con Eisenhower y habían empezado a construirse las bases. La base de Torrejón de Ardoz, la base de Zaragoza, la base naval de Rota. Es un soslayo en el libro, pero parece el tema de cómo vinieron algunos con esa misión, con misiones de espionaje.

¿Cómo ha sido escribir ese viaje en barco, desde que parten de Santander hasta que llegan a Rusia?

Ana: El viaje en la literatura siempre es un viaje de aprendizaje, de conocimiento del mundo, de conocimiento de uno mismo. Aquí hay un viaje hacia lo que se suponía que era el paraíso y luego hay un retorno al que se suponía que debía ser ese paraíso perdido. Ni se encuentran con el paraíso cuando van, ni se encuentran con el paraíso cuando vuelven. Pero siempre el viaje es una necesidad de retorno al paraíso perdido, al útero materno, a lo que hemos dejado atrás. Siempre que hay un viaje, hay un viaje por mar. Además, tiene también ese significado. Desde muy antiguo, el barco era un símbolo del ser humano que viaja a lo largo de la vida, que es a veces un mar tempestuoso, a veces un mar tranquilo, con lo cual todo eso estaba ahí, estaba en la realidad. Es verdad que viajaban en tres barcos, tal y como se cuenta, pero además literariamente el viaje en mar tiene todas las reminiscencias mitológicas, míticas, literarias, de Ulises, etc., del leño del Reino de León, en fin. Es siempre un símbolo que está en todas las culturas. El viaje fue duro. Ellos tenían que haber ido para el primer barco, que era un carguero francés, tenían que haber ido hasta Burdeos, y en Burdeos cambiara otro a Londres, pero no pudieron llegar a Burdeos porque les fue persiguiendo el Almirante Cervera, que fue muy tremendo durante la Guerra Civil.

Un barco que saltó a barcos internacionales y demás, entonces, tuvieron que irse más al norte de Burdeos. Y allí ya les cogió otro barco que los llevó a Londres, y en Londres ya por fin cogieron el último barco que les llevó a Leningrado; pasando tormentas, las pasaron canutas, un hombre se cayó al mar, lo pudieron rescatar y también viajaron niños, que había un grupo de niños muros, que el barco ruso no los quiso, y los dejaron ahí. Me parece que se ocultó bastante este hecho, porque dónde iban esos niños sería otra novela. ¿Qué pasó con algunos de esos niños que tuvieron que volver a España en guerra? En fin, tuvieron que vivir en la realidad situaciones muy duras. Yo no he cogido ninguna historia real de ninguno, no me he puesto en contacto con la asociación que hay, que les quiero mandar el libro, por supuesto, pero no me puse en contacto antes de escribirlo durante el periodo de la escritura, porque quería inventarme yo los personajes. No quería contar historias reales, sino que yo quería meterme en la piel de tres personajes, de tres niños adolescentes que me encuentro, y vivir a través de ellos la odisea, nunca mejor dicho, del viaje y luego lo que les pasó allí.

¿Cómo ha sido introducirte en la vida de esos tres, de Magdalena, Mauricio y Ezequiel, que es el tercero en discordia?

Ana: Sí, es duro. Cuando estás escribiendo, eres como un médium, es como si los personajes te raptaran, el rapto de la mentira de la que hablaban los poetas románticos. Eres raptada por los personajes y tienes que seguirlos, tienes que seguirlos. Es duro porque es meterte en la piel de un adolescente que ha perdido todo, que no sabe todavía lo que le ha pasado a su familia, salvo Ezequiel. Sin embargo, Ezequiel sí que sabe que su padre lo han matado los del sindicato por ayudar a un sacerdote, por refugiarlo, pero los otros no saben lo que les ha pasado, lo que va a pasar con sus padres, que a uno le van a fusilar, a la otra le van a morir, en fin, todo eso ellos se irán enterando paulatinamente. Yo cuando empiezo a escribir no sé tampoco lo que les va a pasar a los padres, no hago un plan previo de la novela, no hago un esquema; sino que yo voy dejando que los personajes me vayan llevando y me voy metiendo dentro de sus cabezas y lo que vivo es un exilio o un abandono de todo aquello que querían.

Todos nos hemos sentido extranjeros muchas veces en la vida, extranjeros, exiliados, sentimos que hemos perdido el paraíso, lo sentimos muchas veces a lo largo de la vida, pero a veces de una manera metafórica, pero ellos lo sienten de una manera absolutamente real, están dejando a su familia en medio de una guerra. Sin embargo, ellos creen que van a un sitio, no sé si creen, teóricamente los que los mandan allí piensan que los mandan a un sitio mejor. Pero los mandan a una soledad absoluta, ellos vivían en casas, en grupos, había maestros en español, estudiaban clases en español y todo eso, pero aún con todo. ¿Cómo se sentiría un chaval que se le quita de todo el medio que ha vivido para irse a miles y miles de kilómetros, con una cultura distinta, un idioma distinto, un sistema político distinto? Sí, pues fue muy duro.

Sin embargo, ya establecidos en Rusia, comienza otra guerra…

Ana: Comienza otra guerra, claro. Es que salen de aquí en el 37, en el 39 empieza la guerra. Al principio, Rusia está con Alemania y con Italia, cosa en la que los chavales, los personajes, no acaban de entender cómo puede ser que Rusia, que nos ha cogido a nosotros, se alíe con los enemigos republicanos, los que han bombardeado Berlín, los que han bombardeado una parte de España. Entonces, claro, eso es el momento inconcebible, no entienden y luego, cuando Hitler invade Rusia, comienza la invasión de Rusia, se alinean contra los alemanes y luchan a favor de los aliados. Por lo que, claro, tuvo que ser una mezcla de sensaciones absolutamente brutal y luego la guerra en Rusia fue terrible. Es posible que 20 millones de rusos murieran, desde el verano soviético ya murieron. Dos millones solo en Leningrado, en el cerco de Leningrado. Algunas de estas casas con estos niños estaban en Leningrado, los tuvieron que evacuar antes de que se deshelaran los ríos, para que pudieran salir. Claro, el cerco de Leningrado y el de Stalingrado, fueron de los episodios, como batalla más, de los más terribles de la guerra. Entonces los llevaron más allá de los Urales, los llevaron y pudieron sobrevivir, pero muchos de ellos, como uno de los personajes de la novela, forman parte del ejército, bueno en la novela II, y uno de ellos muere, claro. Y es que esto pasó.

Y ya para rematar la tuberculosis…

Ana: Claro, muchos con tuberculosis. Al niño le iba a meter otra cosa mucho más trágica, pero me arrepentí, porque unas cosas terribles que hacían los nazis con los niños huérfanos, era que los mandaban a orfanatos y los alimentaban bien; pero los veían fuertes y les sacaban sangre para hacer transfusiones a los soldados heridos, porque creían que la sangre de los niños era mucho más poderosa, más llena de fuerza, para que se recuperaran mejor. Pero claro, a estos niños les sacaban toda la sangre. Entonces los mataban sacándoles la sangre. En un principio la intención era matar a los personajes, pero luego me arrepentí. Era demasiado duro. La realidad es terrible, pero la literatura también, pero hay momentos en que necesitas como escritora que la realidad que tú estás construyendo no sea a veces tan terrible como la vida. Entonces, decidí que muriera de otra cosa, que no de esa manera tan salvaje como estaba pasando. A veces necesitas equilibrar las novelas, no pensando en el lector, sino en una misma. Yo no pienso en el lector normalmente cuando escribo, porque creo que es mi manera de respetar al lector, no pensar en él, no darle lo que quiere, sino darle lo que tú como escritora consideras que tiene verdad. Hay momentos en que tú misma necesitas respirar, respirar y que las cosas no sean tan terribles, hacer que tus personajes respiren un poco también.

Esta situación del envío de barco a Rusia con estos niños en 1936 es real, pero ¿qué supuso para Rusia el envío de este barco?

Ana: Es verdad, que fueron varios barcos. Este salió de Gijón, pero hubo más que salieron de otros puertos también. Aquí iban mil cientos y pico niños y, claro, para Rusia era el oro de Rusia. Niños que se les mandaba, que tenían que cuidar, y a los que tenían que darles una buena formación. Pero claro, fueron chavales que tuvieron muy buena formación y por eso luego no se los podía dejar salir, por eso no querían dejarles. Por otra parte, tenían que cuidarlos muy bien porque era la esperanza de España. Una parte de la esperanza de la República Española estaba puesta en estos niños, con lo cual no podían permitir que les pasara absolutamente nada en el viaje y luego allí los cuidaban bien, tenían calefacción en las casas, en fin, tenían de todo. Les dieron mucha educación, etc., porque luego la idea era que cuando volvieran, de alguna manera, ayudaran a restablecer la República. Que no pasó, como sabemos, que no pudo pasar. Pero sí, para Rusia era un tesoro, estos niños y había que mimarlos porque la República había puesto su confianza en la Unión Soviética.

Por tocar un poquito la parte de Magdalena cuando vuelve a España, que dice una frase, así como que le reescribieron su vida antes de que ella lo supiera, metiéndose dentro de la CIA. ¿Cómo ha sido escribir ese proceso?

Ana: Claro, porque parece que quieren que ella juzgue de espía, por eso la mandan a que vaya a estos sitios nocturnos donde están los ingenieros americanos y todas esas cosas. Entonces, claro, ella vuelve y no sabe muy bien por qué vuelve. Es como si la vida que había tenido es como si esa hoja estuviera ya rota. No le queda a su marido, no le queda a su hijo, no le queda nada. Cuando vuelve a España, sabe que no tiene a sus padres, no tiene a nadie, no tiene a algún familiar lejano, no tiene mayor interés tampoco ella en retomar la relación con esos familiares lejanos. Entonces, ella está sola completamente. Por tanto, es como si desde Rusia él y los demás le han escrito una nueva parte de su vida para que ella la haga, que ejerza de espía, que ella no va a hacer esto. Ahora le interesa especialmente entablar la relación con ese ingeniero y demás. También como una necesidad de una esperanza. Tú no tienes nada, pues necesitas algo. Necesitas tener esperanza, tener una luz en tu vida. Entonces, aparece esa luz que intenta escribirse otro capítulo de alguna manera en su vida.

¿Hay algún personaje o situación que te pida más vida en un libro aparte?

Ana: Esta historia daría para muchas novelas, claro, muchas más. Puede ser la historia de los niños en Francia, puede ser otros niños que se quedaron en Rusia, puede ser la propia vida de Magdalena después, puede ser sobre todo Ezequiel. Si yo quisiera hacer una segunda parte de esta novela, pues sería Ezequiel, porque Ezequiel se va a vengar a su padre. La idea que tiene es marcharse cuando se despiden, ya sabes lo que quiero hacer. Su idea es volver al pueblo y matar a quien mató a su padre. Pero, claro, ¿estará vivo ya el que mató a su padre? ¿No estaba en la casa de su padre? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde va? Es capaz de querer a alguien, Ezequiel, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que parece un hombre que ha perdido toda su posibilidad de amar. Es como un personaje de novela naturalista. Pero, bueno, él ha guardado el diario de Mauricio durante este tiempo. Había buscado a Magdalena, pero no la había encontrado. Cuando la encuentra, al cabo de unos días, le da el diario. Todavía hay humanidad en él. El dolor de las guerras, el dolor de todo lo que le ha pasado, le ha quitado toda la humanidad, aunque él quiere vengarse. Es un personaje ambiguo y complejo. Quizá no me importaría hacer una novela en la que siguiéramos a Ezequiel. Que algo nos contaría de Magdalena.

Una novela de ¿Cómo recuerda? ¿Cómo anécdotas? De Ezequiel …

Ana: Podría mantener relación con Magdalena, si es que Magdalena se va a los Estados Unidos, como parece que se sugiere al final. Quizá podrían mantener el contacto y les podría contar Ezequiel lo que es de Magdalena. A mí, Ezequiel me parece un personaje interesante porque es complejo, porque es ambiguo, porque no es amable. No es un personaje amable, pero muestra una cierta cara amable cuando le entrega el cuaderno que le ha guardado. Es como si él siempre hubiera querido ser Mauricio. A él le han quitado toda la posibilidad de querer o de buscar la belleza. Mauricio siempre ha buscado la belleza. Él es poeta, ha vivido en la mina, ha trabajado en la mina, que es esa cueva, esa cueva de Platón en la que uno conoce cosas, conoce lo ideal, busca lo ideal. Él es un poeta, como su padre, que viene de las entrañas de la tierra. Sin embargo, a él le han quitado toda esa posibilidad porque ha matado a su padre y ha visto cómo ha matado a su padre. Tienen que ser las cosas más terribles que te pueden pasar. No que tenga celos de Mauricio, pero él sabe que nunca va a ser Mauricio, nunca va a poder tener esa sensibilidad, ese amor, esa generosidad absoluta que tiene Mauricio. Aunque al final el hecho de entregarle el diario a Magdalena es un acto de generosidad que Magdalena no se espera.

De los personajes que salen en la historia, si tuvieras que identificarte con alguno, ¿cuál sería y por qué?

Ana: Con todos y con ninguno. Los personajes salen de una. Los malos, los buenos, todos. Pero directamente no me identifico con ninguno. Yo también me he sentido outsider, extranjera, exiliada. Muchas veces en mi vida he vivido en muchos sitios que me han mandado como profesora y esas cosas. Y hasta que encuentras gente con la que hablar y con la que estabas siendo muy amiga, pues te cuesta. Y aparte de eso, metafísicamente, uno se encuentra muchas veces como un extranjero en su tierra, ¿no? En su patria, en lo que debe hacer. Así que de alguna manera todos, los tres son los ejes centrales y, por supuesto, los tres sienten ese dolor de la ausencia, ese dolor de la pérdida, ese dolor de la soledad. Todos hemos sentido, yo creo, eso y en ese sentido no hay diferencia entre los tres.

Y ya para finalizar, Ana, ¿qué nos puedes avanzar de tus próximos proyectos?

Ana: Estoy en una novela, supuestamente para adultos, pero no tengo tiempo de seguirla. Me queda poco y tiene que ver con un asiento en un autobús, ¿no? Durante el cabo del día, todas las personas compartimos espacio, pero no tiempo. Entonces estoy en ello, transcurre en Zaragoza, en un autobús de Zaragoza, pero podría estar en cualquier otro sitio. Y bueno, pues en ello estoy, pero me tengo que poner a terminarla, porque tengo ya bastante avanzado. Es una novela que puedo acabar cuando quiera, porque no hay un argumento claro. Es como una colmena, ¿no? Diferentes personajes, algunos están ligados con otros, ¿no? Cómo nos pasa en la vida, ¿no? Pero bueno, me tengo que poner porque ahora estoy viajando constantemente con muchas otras actividades, viajando por trabajo, vaya, por charlas de colegios, institutos, y demás. Y ferias, ahora ferias del libro también, he estado en Castellón, pero me queda Teruel, Zaragoza, Madrid, Barcelona. Estas ya son fechas complicadas porque yo me suelo poner a escribir entre junio y diciembre y a ver si consigo terminarla y bueno, pues tengo ideas para otras cosas que haber si me pongo a ello.

<<Para finalizar la entrevista, desde «Afondarenlacultura» damos las gracias a «Ana Alcolea» por su tiempo y dedicación, también por su libro «El Chico que me regaló el Mar» y también estaremos atentos a sus próximos proyectos.>>