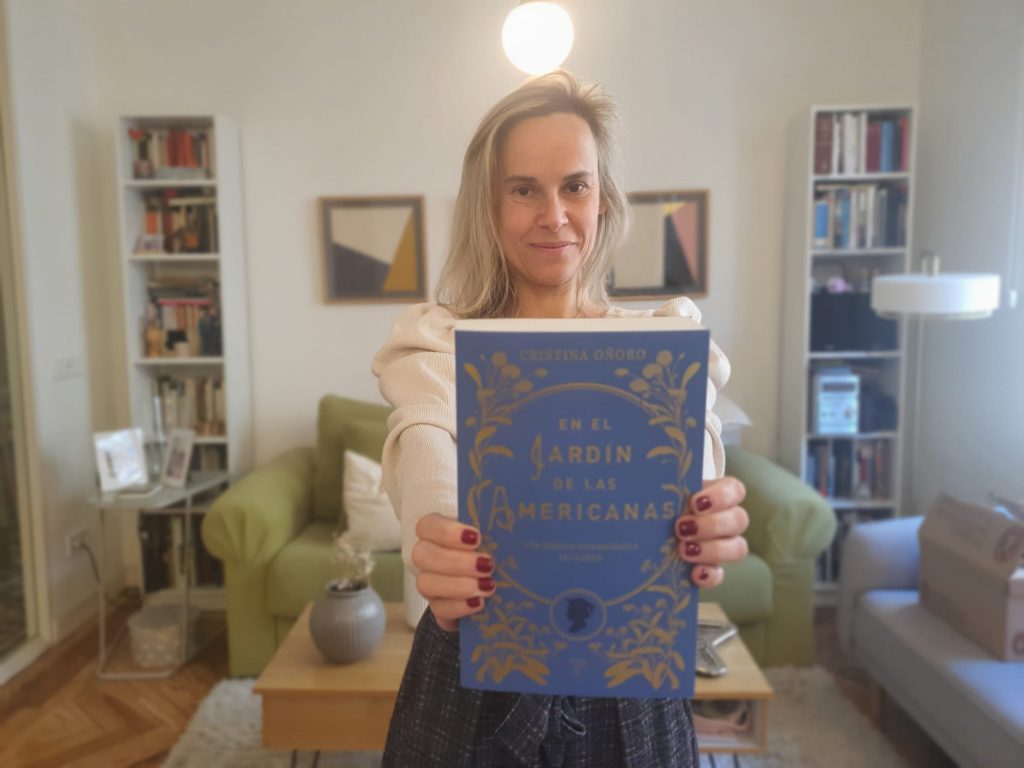

<<Entrevistamos a Cristina Oñoro, tras la publicación de su nuevo ensayo «En el Jardín de las Americanas».Cristina Oñoro es profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid. Doctora europea en Teoría de la literatura y Literatura comparada, y licenciada en Filosofía, ha sido docente e investigadora postdoctoral en la Université de Strasbourg. Sus líneas de investigación giran en torno a la literatura escrita por mujeres, la narrativa y el teatro contemporáneos, y las relaciones entre filosofía y creación literaria. En su trabajo combina el ensayo con la narración para acercar a un público amplio los temas que le apasionan. En los últimos años ha desarrollado una importante actividad divulgativa a través de los clubes de lectura que ha dirigido en librerías e instituciones culturales de Madrid. Es autora de diversas publicaciones especializadas, entre las que destaca el ensayo Enrique Vila-Matas. Juegos, ficciones, silencios (Visor Libros, 2015).>>

¿Quién es Cristina Oñoro para quien no conozca tu proyecto?

Cristina: Pues mira, Cristina Oñoro soy yo y soy profesora titular de la Universidad Complutense en Madrid. Soy profesora en el Departamento de Teoría de la Literatura. Esto lo comento porque no soy historiadora, algo que menciono también en mi libro, por lo que también la mirada que va a encontrar el lector en este libro, pues es la de una persona que se va a emocionar; con lo que va descubriendo como alguien que no está acostumbrado a trabajar habitualmente en el mundo de los archivos y de la investigación histórica. Mi libro anterior se titula “Las que faltaban”, una historia del mundo diferente que apareció en el año 2022 va por su séptima edición, un libro que recibió el premio de los libreros de Madrid y que era un ensayo narrativo que se acercaba a la historia de la humanidad a partir de una serie de personajes femeninos que permitía contar algunos grandes olvidos. Este nuevo libro tiene en común con el anterior, que se interesa por la historia de las mujeres, por las historias olvidadas, pero también es diferente, supone una evolución porque es una única historia. El libro anterior era un conjunto de historias que se iban entrelazando entre sí, pero esta es una única historia que transcurre en un lapso más breve, en 60 años. Y, que cuenta una historia que está atravesada también por una voz en primera persona, que relata esa memoria de investigación, ese relato de viaje y también que salpica un poco la narración con algunos recuerdos de mi propia infancia, de mi propia vida.

Comenzaste publicando “Enrique Vila-Matas: Juegos, Ficciones, Silencios, tu primera novela, ¿Cómo recuerdas esos inicios?

Cristina: Pues mira, ese libro es mi tesis doctoral, no es una novela, es también un ensayo que fue mi tesis doctoral, que se la dediqué al escritor Enrique Vila-Matas. Han pasado 10 años desde que lo publiqué y Vila-Matas es un escritor al que sigo leyendo, que me sigue inspirando, es también un gran renovador del ensayo en España. Así que para mí fue una fuente de inspiración hacer mi doctorado sobre este escritor y desde luego alimentó mi pasión hacia el ensayo como género, que es el que yo luego he practicado en estos dos últimos libros, “En las que faltaban” y “En el jardín de las americanas”.

Ahora has publicado “En el Jardín de las Americanas”, ¿desde cuándo llevas escribiendo esta obra? Pero, como bien me has comentado, no eres historiadora, ¿cómo ha sido el proceso de investigación?

Cristina: Pues mira, quise escribir un ensayo que recuperara la memoria de un grupo de profesoras norteamericanas que vinieron a España a finales del siglo XIX y principios del XX para luchar por la educación femenina. Efectivamente, fue cuando escribí el capítulo sobre Marie Curie de mi obra anterior, cuando visité la institución de la Residencia de Señoritas y donde conocí de primera mano que había existido esta vinculación entre las luchadoras españolas por la educación femenina y este grupo de profesoras americanas que habían venido desde finales del XIX y principios del XX.

En este ensayo centras la historia en Alice Gordon y Williams, que es el marido de Alice. ¿Cómo ha sido descubrir a estos personajes?

Cristina: Pues ha sido apasionante, pude contar con una beca Leonardo de Creación Literaria de la Fundación BBVA que me permitió viajar a Estados Unidos para trabajar con sus papeles en la Universidad de Harvard y fue fascinante reconstruir su viaje a España, sus aventuras y meterme un poco en los entresijos familiares de la familia Gulick.

«He querido hacer un gran tapiz, contar una épica que es una épica colectiva, una épica internacional que se va entrelazando con la historia de España y de Estados Unidos. Pero también he querido ir a lo íntimo, a lo familiar e incluso, como dices, a ese relato más personal de mi propio viaje, de mi propia historia y descubrir una genealogía feminista y femenina de mi universidad».

Imagino que antes de ese viaje a Nueva York para el descubrimiento de las cartas, ese viaje iría después de que llegaras a la Residencia de Señoritas para descubrir esos documentos…

Cristina: Bueno, un desafío del libro ha sido unir todas las piezas. Evidentemente, todo es real, todo está basado en la investigación rigurosa, pero al final hay una voz narrativa que va uniendo todas esas piezas, los distintos viajes, el trabajo en los diferentes archivos, que hacen que todo tenga sentido. Entonces, inicialmente sí, primero pude visitar la Fundación Ortega Marañón, donde está depositado el archivo de la Residencia de Señoritas y dejarme envolver por el pasado de esta institución. No obstante, más adelante, gracias a esta beca, pude viajar al otro lado del Atlántico para contar la otra parte de la historia que me interesaba y que me estaba esperando en esos archivos de Estados Unidos.

¿Cómo ha sido introducir la historia de Alice, con tu descubrimiento de las cartas y poner toda esa bibliografía? Porque son como tres historias en una…

Cristina: Claro, he querido hacer un gran tapiz, contar una épica que es una épica colectiva, una épica internacional que se va entrelazando con la historia de España y de Estados Unidos. Pero también he querido ir a lo íntimo, a lo familiar e incluso, como dices, a ese relato más personal de mi propio viaje, de mi propia historia y descubrir una genealogía feminista y femenina de mi universidad. Yo he sido alumna en la Universidad Complutense, que es el escenario de algunas escenas, de algunos episodios del libro y bueno, pues para mí tiene mucha emoción. Empieza siendo este libro un viaje iniciático que me lleva muy lejos hasta Estados Unidos, pero también es un viaje hacia el interior de mi propia historia, de mi vida académica, del camino que otras recorrieron antes para que yo pudiera llegar a ser primero estudiante y luego profesora en mi universidad. Finalmente, es un viaje a los archivos que todos nosotros conservamos, coleccionamos, es un ensayo que habla de un grupo de profesoras americanas que el lector probablemente no conocerá, pero es un libro que también habla de ti, que habla de mí, porque reflexiona sobre lo que conservamos, lo que olvidamos, lo que merece ser recordado. Y, en ese sentido, pues tiene una reflexión más profunda, filosófica, sobre la memoria, sobre el olvido y trasciende la anécdota, digamos histórica, que es aun así muy interesante y decisiva para proponer una reflexión más amplia, más general sobre nuestro pasado.

De las mujeres pioneras que abarca toda la historia, hay algunas que has centrado un poco tu atención: Concepción Arenal, María de Maeztu, Victoria Kent, María Goyri o Virginia Woolf. ¿Cómo te has sentido al escribir sobre ellas?

Cristina: Bueno, pues me he sentido muy conectada emocionalmente hacia sus historias. Lo bueno de no haber escrito un libro académico en el sentido frío de la palabra es que yo quería escribir un ensayo más personal, más basado en mis propias vivencias, y por eso he buscado siempre aquello que me permitía conectar con estos personajes. Aunque sean personas que vivieron hace mucho tiempo, pues, traté de encontrar esa línea de comunicación subterránea que me permitiera contar su historia desde el corazón, contar su historia desde una cierta emoción hacia esos personajes en su dimensión más humana. Esto me lo ha facilitado que los materiales que yo he consultado pertenecen normalmente a lo íntimo: cartas, diarios, memorias y eso es lo que también me ha ofrecido detalles sobre los personajes para poderlos volver a la vida con el relato.

«Un desafío del libro ha sido unir todas las piezas. Evidentemente, todo es real, todo está basado en la investigación rigurosa, pero al final hay una voz narrativa que va uniendo todas esas piezas, los distintos viajes, el trabajo en los diferentes archivos, que hacen que todo tenga sentido»

Y demasiado íntimo es el ensayo porque has conseguido imágenes de los propios protagonistas…

Cristina: Gracias a esta beca de la Fundación BBVA pude viajar, como te decía, a Estados Unidos con mi cámara y hacer muchas fotografías en estos archivos, traerme de allí imágenes de las propias protagonistas, pero también fotografié incluso objetos que están en los archivos y que habían pertenecido a las protagonistas. Sus diarios, sus apuntes, es decir, que he podido casi tocar a estos fantasmas que me parecían que seguían muy vivos.

Por otro lado, también tenía a sus amigos hombres que les permitieron abrir el camino de la mujer. En esa época, como Fernando de Castro, Gumersindo de Azcárate o Francisco Giner de los Ríos, ¿cómo ha sido para ti introducirte en ese camino de los hombres?

Cristina: Ha sido también muy emocionante y me da optimismo porque yo confío que tarde o temprano alcanzaremos una plena igualdad, pero la pregunta es cuánto tiempo vamos a tardar. Si tenemos el apoyo y la complicidad de la mitad de la población, pues tardaremos mucho menos. Entonces, ha sido para mí muy interesante descubrir esa dimensión, diríamos hoy feminista, de los krausistas y de los intelectuales de la institución libre de enseñanza que estaban comprometidos al 100% con el acceso de las mujeres a la educación. Eran grandes reformadores sociales, avanzados y liberales, que creían en que cambiar la educación era una manera de cambiar el mundo y sabían que solo si las mujeres también se educaban, pues podríamos avanzar y se podría lograr el progreso social con el que también soñaban. Entonces, al haber conocido a Gumersindo de Azcárate, que era muy amigo de Alice Gullick, haber sabido que otra de las americanas del libro como Susan Huntington tenía una gran amistad con Francisco Giner de los Ríos y que en ambos casos apoyaban este proyecto de educación femenina. Además, estaban detrás de ellas para animarlas en su causa, pues ha sido sin duda algo muy emocionante y que me parece inspirador también para hoy como ejemplo.

Yo entiendo que en la época que abarcas el ensayo, que es 1871 y 1936, que es cuando estalla la guerra civil en España. Entiendo que en 1920, con la aparición de la nueva tecnología, había gente ya como muy avanzada, pero lo que hace la guerra es echar la mente para atrás y ahora estamos otra vez como volviendo a esa mentalidad que había antes…

Cristina: Sí, la verdad que es un poco triste, pero el contexto de los años 30, que es con el que termina mi libro, pues evidentemente me ha recordado en sus peores aspectos a algunas de las cosas que hoy vivimos. Parece que esa confianza que existía tanto por parte de Estados Unidos como por parte de España en el periodo de entre guerras en que la educación, los viajes escolares e incluso los intercambios académicos construían la paz, pues hoy parece, como dices, que estamos en el camino inverso. Una vuelta a los nacionalismos, un retroceso en materia de feminismo también, como si hubiera, una reacción conservadora a los avances que ha habido, sobre todo en los años previos a la pandemia. Entonces, por un lado, después de escribir este libro estoy optimista porque veo que en materia de educación hemos avanzado mucho, si me comparo conesas mujeres que a finales del siglo XIX querían estudiar en la universidad y tenían muchas dificultades. Pero, por otro lado, me llena de miedo encontrar ciertos paralelismos con el contexto de los años 30 con el que hoy estamos también viviendo. Y creo que se trata de aprender también que el camino siempre ha sido el mismo, que es el del respeto entre las naciones, el apoyo por las luchas comunes, el internacionalismo; en el que los personajes de mi libro estaban convencidos y en recuperar un poco esa tradición tolerante, liberal, reformista que también ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia.

¿De hecho, piensas que el concepto feminismo se ha transformado con la política actual? Pero creo que en los años 30 era como mucho más libre ese concepto relacionado con los misioneros y con la iglesia, como que estaba más esparcido…

Cristina: Bueno, lo que me da un poco a la historia del movimiento feminista es bastante tranquilidad respecto a las controversias actuales. Pensamos que actualmente hay mucha división, pero esa división siempre ha existido, porque el feminismo es un movimiento amplio y muy potente, que hunde sus raíces muy atrás. Es un movimiento emancipatorio que tiene una agenda para la humanidad. Entonces, ha pasado por muy distintas etapas y han confluido en él diferentes tradiciones de pensamiento. La verdad es que cuando hoy hablamos de que el feminismo está dividido, yo pienso para mis adentros que siempre han existido muchas voces y mi visión es de sumar. Por tanto, escribir también esta historia sirve para hacer visibles cuán amplio es el movimiento feminista, que en el siglo XIX tenía unos objetivos. Por lo que una feminista del XIX, incluso tenía un aspecto físico y la forma de vestir muy distintos al que luego tendría una feminista del siglo XX con otros objetivos y también con otra manera de hablar y de moverse. Pero al hacer historia del propio movimiento feminista, creo que es una tarea que nos corresponde a las académicas de hoy. A mí esa parte de historiar el pensamiento feminista, que ya hice en las que faltaban, recorriendo esa historia de la humanidad y haciéndome eco de las distintas olas del feminismo, es una de las partes que más me interesa de mi trabajo.

Además, centras la historia entre 1871 y 1936. ¿Cómo ha sido ese periplo para ti? Ya que entre otras cosas introduces el Barco de Vapor y Correos y Telégrafos cuando las cartas se enviaban en barcos…

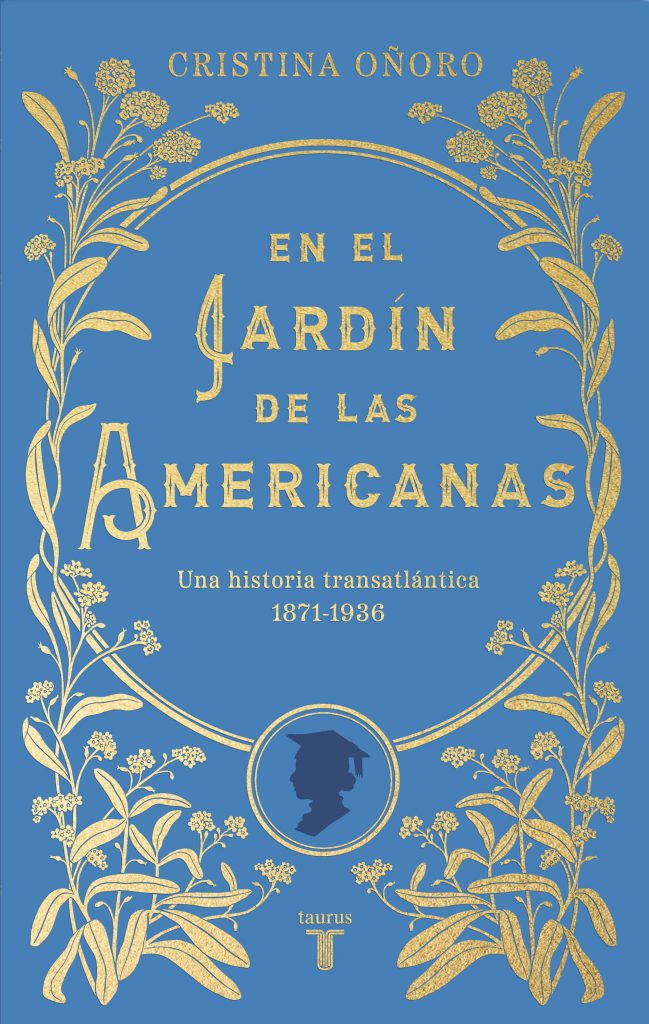

Cristina: El libro está escrito con la conciencia muy clara de que, durante ese tiempo, entre 1871 y 1936, estaban muy presentes los barcos y las cartas. De hecho, si ves la portada del libro, aparece un barco y también aparecen cartas. Es verdad que en la obra hablo mucho de trasatlánticos, me intereso por los diferentes barcos en los que las americanas y las españolas van cruzando de un lado a otro del Atlántico, he trabajado con cartas en los archivos y he tenido muy presente que hoy no viajamos en barco y ya no escribimos cartas. Entonces, he querido que también tenga el tono, el ensayo de una cierta nostalgia hacia ese tiempo en el que los viajes se hacían por mar y las comunicaciones se hacían por cartas o por telegrama. Como el libro trata en el fondo de cómo nos relacionamos con el pasado, con la memoria, lo que recordamos, lo que olvidamos, está escrito un poco en esa frontera del tiempo; en la que sé que mi generación es probablemente la última que se comunicó por carta antes de la llegada del teléfono móvil y también rememoro algunos de los viajeros en barco de mi propia familia que los hubo.

También haces referencia a la constitución de 1869, ¿has podido echarle un vistazo en tu periodo de recopilación?

Cristina: Sí, la historia constitucional española es muy interesante. Y, bueno, ir leyendo las diferentes constituciones es todo un ejercicio democrático. Lo hice hace tiempo porque durante un breve periodo de tiempo me preparé una oposición, entonces me estudié las diferentes constituciones, lo que cada una de ellas iba incorporando. La del 69 es muy interesante porque consagra algunos derechos que hoy son fundamentales, ¿no? Como, por ejemplo, la libertad de culto, pero también la libertad educativa, la libertad de prensa, la libertad de asociación. Es decir, es una constitución liberal que marca un poco las pautas por las que iría el desarrollo de las democracias en Occidente. Al igual que había habido también en el pasado otras constituciones con esa impronta liberal.

¿Hay algún personaje de este libro, tanto femenino, como masculino, que te pide alguna vida más allá?

Cristina: A ver, es verdad que cuando escribes un libro, te sueles encontrar con historias que no puedes desarrollar, que se quedan en el tintero, que se quedan en una carpeta como ideas. Sí, he fantaseado con escribir una novela sobre un grupo de misioneras, pero bueno, también tengo ganas de hacer otras cosas, tengo ganas también de probar otros periodos, pero bueno, sus voces me seguirán acompañando.

«Lo que me da un poco a la historia del movimiento feminista es bastante tranquilidad respecto a las controversias actuales. Pensamos que actualmente hay mucha división, pero esa división siempre ha existido, porque el feminismo es un movimiento amplio y muy potente, que hunde sus raíces muy atrás. Es un movimiento emancipatorio que tiene una agenda para la humanidad.«

Si tuvieras que identificarte con algún personaje de la trama, ¿cuál sería y por qué?

Cristina: Pues creo que el personaje que más ternura me dio descubrir fue Catherine Heidenbarbourg, una misionera joven que viene con Alice Bullock ya en un segundo momento, cuando ella empieza a traer a otras jóvenes y las va a buscar a Estados Unidos. Y digo que me ha emocionado más porque las otras eran más conocidas, se había escrito alguna cosa más, tienen una entrada en Wikipedia, es decir, eran personajes en la sombra, pero que otras personas ya habían escrito sobre ellos. En cambio, sobre esta yo me pude encontrar allí en Estados Unidos, pues un librito que habían hecho sus amigas, porque murió muy joven, y gracias a eso, a que murió joven, pues le hicieron como un homenaje, donde sus amigas escribieron un pequeño recordatorio y publicaron fragmentos de sus cartas. Tal vez si hubiera vivido más, pues quién sabe, quizá no hubiera habido ese librito, que para mí fue fundamental. Entonces, bueno, cuando me vi allí en Massachusetts, en un sitio perdido, como es Holyoke Seminary, y me trajeron aquella documentación y descubrí a este personaje; esta chica tan joven que había llegado a España y que había pasado casi toda su vida en España, en San Sebastián, que fue quien se encargó también de mover el colegio a Biarritz cuando estalló la guerra con Estados Unidos. Y bueno, pues los comentarios que hacían sobre ella a sus amigas, pues la verdad que me conmovió profundamente. Sobre todo, porque, quién sabe, si yo no hubiera llegado hasta allí y hubiera pedido esa caja y hubiera abierto ese libro, pues hoy estaría, bueno, pues olvidada, digamos, la oscuridad en el silencio. Y esa parte de haber recuperado la vida de alguien con una vida que finalmente fue bastante anónima, que no fue pública, pues me emocionó. Y poderla conectar con esa gran historia, con mayúsculas, con los grandes episodios, con la gran épica. Entonces, quizá elegiría a Catherine Heidenbarbourg porque me pareció que me estaba esperando allí para que contara su historia.

Por último, Cristina, ¿qué nos puedes adelantar de tus próximos proyectos?

Cristina: Pues la verdad es que estoy todavía decidiendo por dónde voy. He quedado muy agotada con este libro, con esta historia que me ha obligado a hacer estos viajes. Así que probablemente me dediqué a escribir una novela, como tú decías, para poder fantasear, imaginar. Y también quiero escribir un ensayo que trate sobre temas de arte y continuar con mis clases y continuar escribiendo, pero quizá con un libro menos trabajoso de realizar.

<<Para finalizar la entrevista, desde «Afondarenlacultura» damos las gracias a «Cristina Oñoro» por su tiempo y dedicación, también por su libro «En el Jardín de las Americanas» y también estaremos atentos a sus próximos proyectos.>>