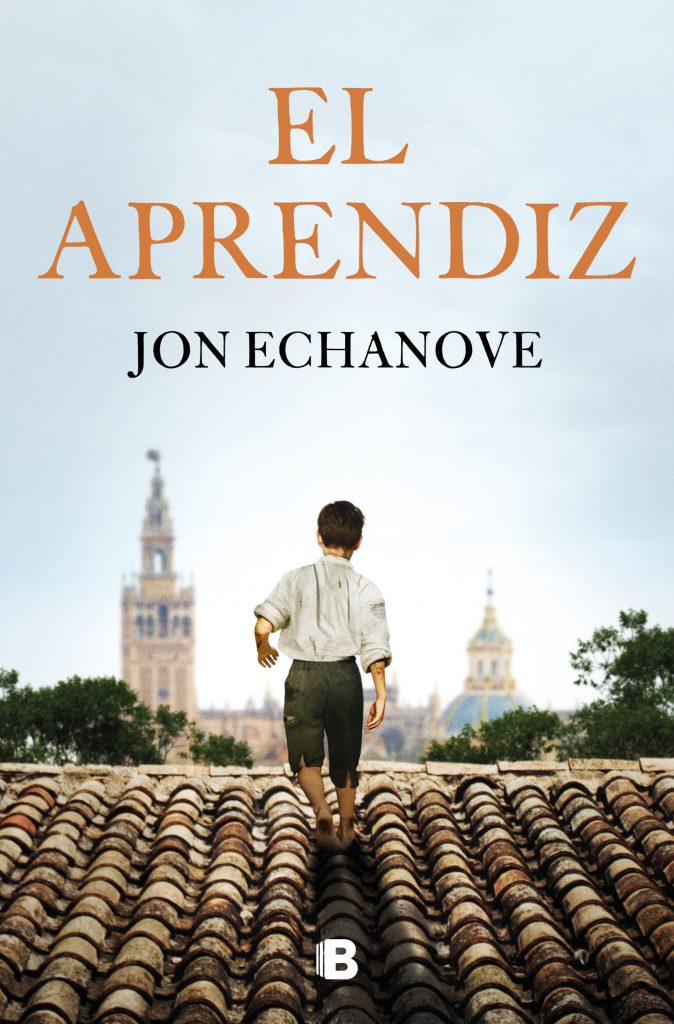

<Entrevistamos a al autor Jon Echanove, tras la publicación de su nueva novela «El Aprendiz». Además, de escritor, Jon es economista y psicoterapeuta. Nacido en Madrid, su carrera profesional lo ha llevado a vivir en China y Filipinas, además de conocer más de cuarenta países, para finalmente establecer su residencia en Bélgica. Actualmente compagina la escritura con la gestión de proyectos de cooperación internacional. Apasionado por la historia y la literatura de género, El aprendiz es su primera novela histórica.>>

¿Quién es Jon para quien no conozca tu proyecto?

Jon: Bueno, Jon es uno más de esos que tiene una ambición y un impulso de contar historias y que he tenido la suerte o la fortuna de haber vivido en diferentes países y continentes. Y creo que en parte esas vivencias en lugares más exóticos y los también ordinarios, han construido una forma de ver el mundo y de contar historias que trato de reflejar en mis novelas.

He leído que entre esos países en los que has estado viviendo, uno de ellos es China…

Jon: Sí, sí, China, Filipinas y en Bélgica hace muchos años. Y, además, mi mujer es China y vivimos allí mucho tiempo. Además, precisamente por los lazos familiares, he tenido la suerte de conocer China desde una perspectiva tal vez un poco diferente a la que los medios de comunicación o los turistas tienen ocasión de conocer, ¿no? En una zona más rural e incógnita.

Supongo que en esa China rural es totalmente diferente a lo que conocemos nosotros…

Jon: Bueno, sí, está la China que nos muestra más a menudo la China de las grandes ciudades, y esa cultura que emerge en ciudades como Shanghái o Beijing o Wuhan en China. Y luego, hay una China que es una China más lenta en el desarrollo, que es la zona interior donde hay todavía hay muchos retos de tanto de infraestructuras como de Cultura en una China más sufrida que no solemos tener ocasión de ver en los medios. Por otro lado, es una China que es una cultura mucho más cercana a lo que uno pueda leer literatura, China, porque rara vez, encuentra conexión con esa cultura rural más que con la de las grandes ciudades.

«Uno de los mitos es que la mayoría de la gente en siglos pasados vivía muy mal, con una vida muy frágil, con muchas limitaciones y con muchas carencias y eso es parte del personaje que yo quería reflejar».

Comenzaste escribiendo “Los Planes de Dios” ¿Qué recuerdos guardas de aquella novela?

Jon: Bueno, “Los planes de Dios”, en parte es un pequeño homenaje al hecho de que vivimos en Manila y que fue una experiencia muy, muy interesante. Una de las experiencias más intensas de Manila fue la miseria. Nosotros, como expatriados, vivíamos fenomenal, vamos cualquier extranjero que vivía allí vive muy bien, pero la pobreza y la pobreza extrema es visible y está a dos pasos de ti. Quiero decir que uno puede estar viendo una reunión en un ministerio perfectamente abogado, lujoso, estupendo o en un centro comercial de lujo. Y al otro lado de la calle está la gente viviendo debajo del puente, en chabolas hechas de cartón o de cualquier desperdicio. Y en “Los planes de Dios” es una novela en la que yo quería plasmar ese contraste tan fuerte que se vive en Filipinas, entre la gente que vive bien y la gente que vive nada en la miseria, en un contexto político muy determinado, que es cuando el presidente de Filipinas y aquel momento Duterte, decide acabar con el narcotráfico y su forma de acabar con el narcotráfico es sencillamente matar a los drogadictos, ¿no? Entonces, en un periodo de muy pocos años, pues se ejecutan en la calle a 10000 personas que su única culpa o su único delito es ser drogadicto. Por tanto, es ese drama social, lo que quería plasmar en los planes de Dios.

Ahora has presentado “El Aprendiz”. ¿Desde cuándo llevas gestando esta novela?

Jon: En mi caso, las historias siempre van creciendo un tanto orgánicas y por diferentes caminos. Pero una gran parte de mi vida profesional, que no es la de escribir, sino la parte que es la que me da de comer, tiene que ver con el comercio. A mí siempre me llamó mucho la atención, que el comercio con Asia es un comercio ya muy estructurado durante milenios, quiero decir que cuando los europeos llegan a Asia, llegan a un sitio donde ya está todo montado, ¿no? Dónde ya Malaka es un centro de comercio de mercaderías bestial y, en fin, es muy elaborado. Sin embargo, yo siempre tuve interés en conocer cómo se desarrollaba ese comercio y en esa investigación encontré un contraste que me pareció muy interesante. Y es que, en mi educación, en España muy pocas veces se habla de los mercaderes y del viaje a la nueva España, a las Américas. Asimismo, se habla mucho de los conquistadores, de los Pizarros, de los Cortés, se habla de la corona, se habla de los descubridores, también de los que hacen el salto, pero muy poco del comercio y esa investigación me llevó a encontrar una historia que me pareció interesante. Normalmente, yo escribo cosas que me gustarían conocer o leer, y esa parte fue una escena que yo quería conocer. Yo quería profundizar en saber cómo se organizaba el comercio hacia ese lado, en el tema de Asia, que ya parecía más estructurado, pero hacia América. ¿Cómo empezó? ¿Quién se encargaba? Y en la investigación sobre ese momento histórico, también traté de reflejar algo que para mí es importante como aficionado a la historia que soy y que leo mucha historia: «destapar algunos mitos sobre la historia», ¿no? Y uno de ellos es que la mayoría de la gente en siglos pasados vivía muy mal y con una vida muy frágil, con muchas limitaciones y con muchas carencias y eso es parte del personaje que yo quería reflejar, claro.

Además, marcas la historia en Sevilla que junto con el Guadalquivir y su desembocadura en el océano Atlántico llegan a esa Nueva España…

Jon: Sí, en el momento en que encajo un periodo histórico donde quiero contar esa historia, ya es obligado que sea seguido, ¿no? Está centrada en Sevilla y Amberes, que son las dos ciudades. Vi a una Sevilla muy interesante y tengo que decir con total honestidad desconocida para mí en ese ámbito, ya que, yo soy perfectamente consciente de que el papel que jugaba Sevilla en la estructura de las flotas de las Américas, pero nunca había indagado qué significaba eso para la ciudad. ¿Cuál era la realidad social de la gente que habitaba esa ciudad?, ¿No? Y me encontré una Sevilla muy interesante, una Sevilla que creció a una velocidad de vértigo en la que pasó de 30.000 a 150.000 personas en muy pocas décadas, una pasada de crecimiento, al mismo tiempo, una ciudad multicultural. Bueno, como era en aquella época socialmente muy rígida y donde la pobreza y la miseria eran la cotidianidad de la mayoría de la gente. Y, además, es una ciudad donde empieza a ver en muchos huérfanos y hay un gran movimiento social, sobre todo a través de la Iglesia, para darles cabida, pero en realidad la mayoría de esos huérfanos, pues tenían una vida muy pobre. Al mismo tiempo, Sevilla es una ciudad de una gran riqueza. Yo, el momento que siempre me alegra recordar si pudiera viajar en el tiempo, es ese momento en que la flota llega porque debía ser como la gran fiesta multiplicada a la enésima potencia. De repente llegaban esos mamotretos enormes. Para la época el galeón era como una nave espacial para nosotros, hoy por hoy, ¿no? Llenaban el Arenal, las descargas de la gente, el mercado que se montaba en el Arenal, el bullicio de la ciudad, por lo que esas semanas debían de ser la locura.

La verdad es que describes una Sevilla, en la que te introduces dentro de esa Sevilla…

Jon: Muchas gracias. Sí, yo en las primeras novelas y en esta que como escritor hay una cosa que a mí me interesa evocar y es de la cotidianidad de la gente, tanto si es en Manila, China, como si es en Sevilla, ¿no? Uno de los objetivos míos al escribir es tratar en la medida posible que quien lea la historia pueda transportarse a la cotidianidad. Ya no tanto a los hechos históricos que puedan acontecer, que también, pero a mí me interesa más ser capaz de meterse en la piel de alguien en ese momento, en esa comunidad y ver cómo funciona.

De hecho, he estado instigando durante esa Sevilla, porque si no me equivoco, ha sido escrita en la época del siglo de oro, y de la picaresca que está muy reflejada en la novela…

Jon: Es un período muy interesante. Yo creo que, sobre todo, en el siglo XVII, empieza el declive lento, ya que después, se acelera dentro del gran imperio español. Y hay una cosa que yo supongo que es el origen en parte de la novela picaresca y es que, si uno lo piensa, las instituciones que se construyen para el imperio ya llevan 100 años, solo hay que decir que estamos hablando de un sistema institucional muy antiguo, viejo, pero con un sistema institucional ya muy trillado. Sin embargo, gran parte de la novela picaresca original del siglo XVII es sacar a la luz esas contradicciones de un modelo injusto, claramente corrupto, y eso era la realidad del siglo XVII. Eran instituciones ya muy estancas, en donde era muy difícil cambiar el paso, ¿no? Y posiblemente esa rigidez de esas instituciones que también es parte del declive, pero también yo creo que, como resultado de tanto tiempo en instituciones de 100 años, son muchos años.

«Vi a una Sevilla muy interesante y tengo que decir con total honestidad desconocida para mí en ese ámbito, ya que, yo era muy consciente del papel que jugaba Sevilla en la estructura de las flotas de las Américas, pero nunca había indagado qué significaba eso para la ciudad».

Además, con la muerte de la madre del Lagartija das una pequeña pincelada a lo que fue La Peste en España…

Jon: Sí, bueno, una de ellas porque pienso creo que hasta que no ha llegado nuestra generación y hemos vivido la pandemia del COVID, yo creo que no hemos sido conscientes de hasta qué punto las pandemias son una parte esencial de la historia de la humanidad. Y efectivamente, Sevilla, a finales del siglo XVI, y durante el siglo XVII, pasan muchas diferentes epidemias, una de ellas es la del garrotillo, por lo que yo he leído, podría ser un tipo de coronavirus, pero vamos o perdón de influencia, que sea como una gripe, pero sí se llevaba a gran parte de la población. Sobre todo, imagino por qué es difícil. Hay datos que son complicados, sobre todo de la gente que no estaba censada, aunque vivía más en el extrarradio, pero había muy poca higiene comparada con el mundo actual en las ciudades. Ya que, no se tenía ningún conocimiento de lo de que existieran virus o ningún germen, con lo cual me imagino que sí, cuando llegaba una peste, el efecto era devastador.

Le comenté que el Manco tenía mucha importancia en la historia, pero el Lagartija no se queda atrás…

Jon: (Entre risas) Claro, el Lagartija que es el eje de la historia, de su vida, es un poco la persona que quiere demostrar o que quiere enseñar que existe una alternativa a la vida de miseria, que él tiene. Pero el personaje del manco, que es parte de su cuadrilla inicial, es un personaje que para mí tiene mucha importancia, a pesar de que no necesariamente esté en toda la novela, ¿no? Sin embargo, tiene mucha importancia porque es nexo del afecto para el Lagartija. Es decir, yo, cuando pienso en todo, todas las desventuras y aventuras que tiene lagartija y la enorme soledad de lagartija. Siempre pienso que posiblemente la existencia del manco es lo que le permite, sostener tanta soledad porque tiene el recuerdo del afecto.

Luego el afecto se lo demuestra Hendrik o Juan Cabrillo…

Jon: Lo que pasa es que, claro, Hendrik es un personaje para un niño y el Lagartija es un niño, que es inescrutable, ¿no? Lo que hace o deja de hacer es siempre confuso, porque yo pienso que el lector sabe más que el propio personaje, de qué es lo que puede estar haciendo el flamenco o el maestre Cabrillo que el propio Lagartija, que no es capaz de interpretar, ¿no? Pero el flamenco siempre es para él un equilibrio difícil entre sí, solo busca mi obediencia o si siente que valgo para lagartija, siempre está pensando, pero no sé si a este hombre yo le valgo para algo o simplemente pura esclavitud, ¿no? Y él si busca tener esa respuesta del flamenco porque a él le gustaría que el flamenco le dijera algo positivo.

«Uno de los objetivos míos al escribir es tratar en la medida posible que quien lea la historia pueda transportarse a la cotidianidad.»

La evolución del Lagartija es bestial durante toda la novela y lo que sucede hacia el final con Juan Cabrillo…

Jon: Fíjate eso, en realidad, hace que la historia del Lagartija sea como es y que le pasen determinadas desgracias o retos. Tiene un punto de verdad, en cómo era la vida de los huérfanos en esa Sevilla del siglo XVII, ¿no? No, necesariamente es que tuvieran todos que sufrir este tipo de historias, pero la mayoría de los huérfanos al final, incluso los que estaban en las instituciones que cuidaban de ellos, o precisamente ellos, los que estaban en las instituciones, se convertían en mano de obra barata que se explotaba inmisericordemente, ¿no? Y tenían que intentar encontrar la forma de sobrevivir de un modo u otro en ese escenario.

Aparte, una cosa eran los huérfanos de la ciudad de Sevilla y otra, muy distinta en los primeros barcos que traía Flamenco, de la trata de esclavos para los demás miembros de la realeza en Sevilla…

Jon: Claro, el mercadeo de esclavos siempre fue una parte del comercio con las Américas, tanto de España como Portugal, aunque es verdad que en el caso de la corona española era menos importante porque el énfasis estaba en La Plata más que en el mercado de esclavos. Pero era una realidad, tanto en los puertos de Lisboa como en Sevilla, el que se trajeron esclavos normalmente de África. Por otra parte, al mismo tiempo, curiosamente, sobre todo si uno ve cuál era la estructura social de Lisboa o incluso Sevilla no había tanta carga racial, quiero decir que podían haber sido de cualquier raza o cualquier religión, los esclavos no había esa imagen de la esclavitud de la población negra africana. En aquel momento también había señores poderosos y mercaderes ricos que eran africanos y de raza negra; no había ese elemento racial a pesar de que muchos eran raciales.

Por otro lado, has introducido el idioma del Flamenco, en las correspondencias entre Flamenco y el Gran Maestre…

Jon: Bueno, sí, brevemente, porque claro, la historia es en Sevilla, pero es que en la Sevilla de entonces había una gran comunidad flamenca. De hecho, en algunos de los de los libros de documentación que yo encontré, incluso hay un listado de todas las familias flamencas asentadas en Sevilla. No obstante, el personaje se llama flamenco porque era un mundo peculiar, el de esos comerciantes, ya que evidentemente muchos de ellos, tendrían conexiones con Amberes porque era el otro eje del comercio. Además, estaba Génova como el eje de la financiación, pero tenían prohibido participar en la carrera de las sillas para poder fletar barcos y ser parte del consulado de cargadores. Tenías que ser un súbdito de la corona española, ¿no? Y entonces eso daba lugar a todo tipo de pequeñas corruptelas, negocios e intentos de cómo participar en ese comercio tan lucrativo y el hecho de que hubiera una comunidad flamenca tan grande. Además, da a entender que, a pesar de las restricciones y a pesar de la prohibición, pues, algunos podían, si no, no hubieran estado ahí en Sevilla, ¿no?

Al comentarme que estás dentro del comercio, ¿cómo ha sido para ti introducir el mercader en la historia? ¿Y cómo ha sido descubrir la Nueva España y la Feria de mercado que había en Medina del Campo?

Jon: Pues ha sido interesante, pero la lectura sobre la historia del comercio es algo que está en mí mucho antes de que yo pensara en esta novela. No es algo que me interesa simplemente por el hecho de su historia y lo que sí es novedoso o por lo menos una cosa que sí quería destacar es hasta qué punto el comercio estaba estructurado y reglamentado porque no tenía nada que ver con lo que hoy entendemos lo que es comercio. Uno tenía que conseguir participar en ferias muy concretas, como pueda ser la de Medina o cualquier otra en Europa, e incluso en las plazas del comercio ya pudiera ser Sevilla. Y no era fácil, había que conseguir una licencia para hacerlo, pero tenía una ventaja de estar organizado respecto a ferias y es que uno siempre sabía a qué fecha ir y a qué lugar ir para comerciar. Uno iba a Medina porque sabía que la Feria estaba ocurriendo o las ferias en la nueva España, ¿no? La primera feria o el primer puerto en que se establece que es el nombre de Dios, allá se sabía que cada 6 meses había 45 días de feria donde venía la flota a exhibir los productos. Por un lado, permitía controlar el monopolio que se quería tener en que solo se pudiera vender a través de las flotas, pero, por otro lado, eso hacía más fáciles las cosas para la población que supieran cuando las ferias iban a pasar. Después, había muchos barcos fuera del comercio estructurado y mucho más de lo que podemos pensar. Las flotas eran muy importantes, un sistema muy, estable y muy eficaz, ya que, en el siglo 17, el 95% de los barcos regresan. Por tanto, el riesgo, como inversor, era muy pequeño y, aun así, sin embargo, había gente que se arriesgaba a fletar barcos individuales por la ganancia que suponían.

«Gran parte de la novela picaresca original del siglo XVII es sacar a la luz esas contradicciones de un modelo injusto, claramente corrupto, y eso era la realidad del siglo XVII. Eran instituciones ya muy estancas, en donde era muy difícil cambiar el paso»

De hecho, en ese gran viaje que nos cuenta en la trama y cuándo llegan a La Habana, es cuándo el Lagartija entre comillas se siente libre de la libertad individual…

Jon: Sí, efectivamente. Es en ese momento, sin desvelar, que ocurre en la historia, pero es el primer momento en el que no tiene que servir a nadie, o por lo menos temporalmente. Sin embargo, descubre el placer de dedicarse a sí mismo, algo que le es desconocido hasta ese momento, ya que hasta ese momento de la vida ha sido o bien encontrar algo que comer o bien responder a las necesidades de otros con inmediatez. Y, de repente, se encuentra por avatares del destino, en una situación en la que le permite disfrutar de cierta libertad y dedicarse brevemente a sí mismo, no con y curiosamente por la dureza del viaje. A pesar, de la dureza que también era vivir en las colonias y siente nostalgia de Sevilla, a pesar de cómo tú bien dices de la libertad, no la vive allí.

¿Qué supone esta novela para ti como escritor?

Jon: Bueno, supone un pasito más en el largo e interminable trayecto de tratar de descubrir cuál es tu voz como escritor, ¿no? Pero sobre todo hay dos retos que yo me había marcado y que siento que se han resuelto con cierto éxito. Aunque como decía antes, para mí es muy importante evocar la cotidianidad y yo no me había enfrentado a una época histórica tan lejana en la que hubiera muy pocos referentes de mi cotidianidad, para utilizarlos en la novela. Y, en ese sentido, creo que fue un ejercicio difícil, pero muy entretenido, y creo que sí tiene elementos de trasladar esa cotidianidad de lo que sería el siglo XVII a un público actual. Evidentemente, uno no puede trasladar el cien por cien y yo pienso que eso es algo que quería hacer y que esta novela responde. El segundo reto que fue más emergente, algo que tuviera en mente, así como el querer retrasar la cotidianidad de un periodo histórico lejano. Sí, el otro reto surgió al diseñar la novela, que era contar la historia a través de los ojos de un niño. Si uno lee mis novelas anteriores, mis personajes son muy reflexivos o uno de los deseos como escritor es que mis personajes, tanto los que cuentan historia como los secundarios, estén bien diseñados emocionalmente, y que sean muy creíbles en su mundo interior. Y que fuera un niño fue una sorpresa en la dificultad de cuánto se puede profundizar en la mente de un niño. Luego, a medida que avanza la novela, es más fácil, ¿no? Pero con esos dos retos estoy encantado y, por supuesto, encantado porque esta es la primera que se publica con una gran editorial, como es el caso de ediciones B de Penguin, lo cual para mí es un elemento de validación enorme, de gran orgullo y de gratitud, claro.

¿Piensas que algún personaje de esta novela puede saltar a una segunda novela?

Jon: Sí, lo creo. Otra cosa es que se construya en realidad o no, eso ya dependerá. Pero si te voy a decir por qué sí, porque en realidad el origen de esta historia, como bien dije antes, yo quería hablar del mundo de Asia. Porque es un mundo que conozco, en el que he dedicado mucho tiempo, pero cuando yo imaginé qué persona podría vivir en Asia, imaginé una persona a la que tenía que explicar su infancia. Y esa explicación de esa infancia es esta novela, que cambió la dirección de la novela para enfocarse en esa parte, pero creo que sí. No obstante, no sé si se construirá o no como novela y cómo se construirá o si hay un espacio para eso. A mí me gustaría, pero creo que hay mucho recorrido en descubrir cómo era el mundo del siglo XVII, tanto en el Atlántico, Índico y el Pacífico.

¿Te gustaría que esta novela pudiese ser alguna serie en alguna plataforma, tiene esos elementos de enganche?

Jon: Bueno, no sé, si soy la persona adecuada. Fíjate, hay una parte totalmente vanidosa que diría automáticamente que sí, porque me imagino que si se hace mucha más gente leerá la novela y descubrirá esta historia que al fin y al cabo uno pública con el deseo de que mucha gente se encuentre con la historia y la disfrute. Y en el fondo, a pesar de ser una novela histórica que pone mucho énfasis en el rigor histórico que yo cuido mucho los personajes, en esa experiencia de la cotidianidad. Al final es una novela de aventuras, es decir, que al final uno puede leer la novela identificando cuáles son las aventuras, pero que también es una novela de personajes, pero toda esa conexión de diferentes hechos que son las aventuras de Lagartija y que se podría perfectamente trasladar a un guion, creo yo.

«En realidad, el origen de esta historia, como bien dije antes, yo quería hablar del mundo de Asia. Porque es un mundo que conozco, en el que he dedicado mucho tiempo, pero cuando yo imaginé qué persona podría vivir en Asia, imaginé una persona a la que tenía que explicar su infancia.»

¿Cuál es el mensaje que envías al público para que la gente lea la novela?

Jon: Pues mira, yo creo que hay dos razones por las que yo leería esta novela y eso es que yo la he escrito. Una que creo que es una novela ágil, que está escrita para que se pueda leer ligeramente, en la que están pasando cosas permanentemente y que es, sobre todo, entretenida. Y la segunda parte, es porque pienso que es un buen ejercicio para describir cómo sería la vida en el siglo XVII. Supongo que es una novela que invita a investigar más, es una novela que te permite conocer y disfrutar de cómo podría ser ese pasado y que deja abierta la puerta a seguir explorando cómo sería. Además, es una forma entretenida de descubrir unos personajes, muchos de gran ternura, como Lagartija, y al mismo tiempo llevarte un poco más de conocimiento de esa Sevilla fabulosa y fantástica.

Por último, Jon, ¿qué nos puedes adelantar de tus próximos proyectos?

Jon: Bueno, de mis próximos proyectos yo sigo explorando novela histórica del siglo XVII. Creo que, como he dicho antes, todavía hay recorrido y es algo que me gustaría explorar y terminar, y en eso estamos. Pero, por otro lado, hay otras muchas historias que contar que son muchas más cercanas al mundo y que a mí, pues me gustaría seguir poniéndome retos como escritor. Y una de ellas es una novela más oscura, de terror o de miedo, ¿no? Porque es un área que me asusta y cuánto me asusta, pues me atrae, ¿no?

<<Para finalizar la entrevista, desde «Afondarenlacultura» damos las gracias a «Jon Echanove» por su tiempo y dedicación, también por su libro «El Aprendiz» y también estaremos atentos a sus próximos proyectos.>>